在本文中,我們提出了定義 DAO 社區的基礎概念,併提出如何衡量 DAO 社區的健康狀況。

具體來說,我們試圖回答以下問題。

社區的特徵是什麽?

- 我們從非常廣泛的角度開始,解釋我們如何理解什麽是社區,以及它的核心特徵是什麽。我們的結論是,它是一個微觀層面上的個人繫統。然而,它有幾個子繫統,社區本身屬於更大的生態繫統。這種關於社區的嵌套繫統或網絡科學觀點指導著我們的工作,此外還有社會認同的觀點。我們還註意到,社區也有消極的一面(例如,對外來者的負面看法,群體思維等)。

DAO 社區的特點是什麽?

- 在就社區是什麽達成一致意見後,我們探討了 DAO 社區的定義,以便我們可以將其與其他形式的社區進行比較。我們用幾個指導性問題來解決這個問題,比如它受誰影響和控制,以及社區的凝聚力如何。

什麽是 DAO 社區健康?

- 在判定 DAO 社區具有區別於傳統社區的特定屬性後,我們深入探討了怎樣才能認為 DAO 社區是健康的?如何區分健康和不健康的社區?

- 根據我們對社區的繫統性觀點,我們理解社區健康是具有再生性的,併將其定義為「DAO 社區的個體成員和嵌套子繫統在努力實現個體和集體目標時的存在、互動和整合狀態」。

我們如何評價一個 DAO 社區的健康狀況?

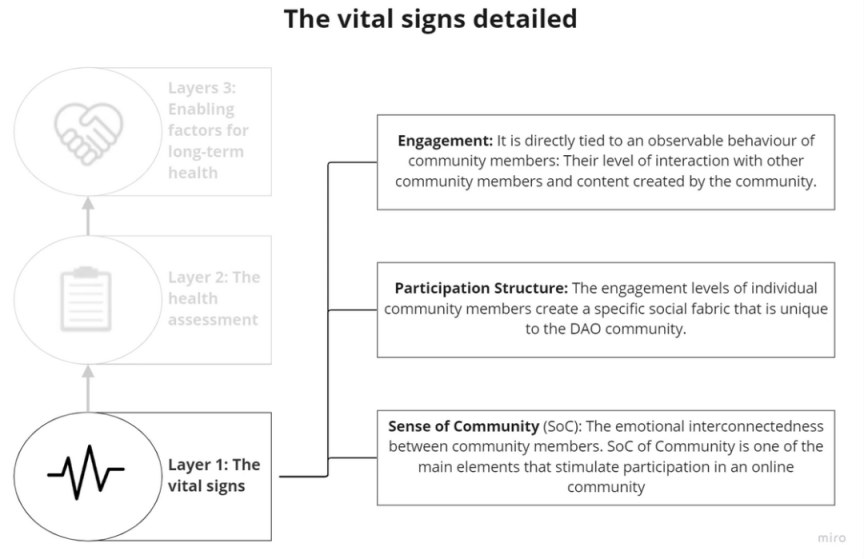

- 在本節中,我們將探討如何讓社區健康從定義到評價具有操作性。利用醫學上的類比,我們提出有幾個可以測量的生命體徵來創建一個社區的健康診斷,併建議參與、參與結構和社區感。我們認為這些生命體徵主要衡量的是社區健康的症狀。為了更好地了解原因,我們確定了進一步研究的具體途徑,以及與社區緊密合作以獲得特定背景知識的必要性。

我們如何思考衡量 DAO 社區健康?

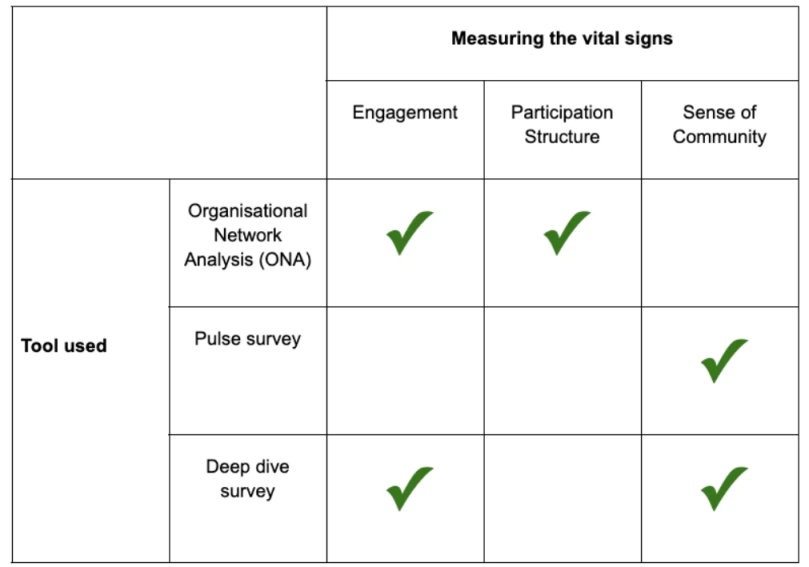

- 在最後一節,我們對我們收集哪些數據來衡量社區的生命體徵進行了詳細描述。

問題 1:社區的特點是什麽?

1.1 社區的定義

從生物學到市場營銷、社會心理學、網絡科學等多個學科和角度都對社區進行了探討。

以下是一些描述社區的例子。

- 一個社區有共同的價值觀、規範、規則和條例(Chung, Kim, and Shin, 2020)。

- 一群通過關繫連接起來的人,他們有共同的身份,和一套價值觀 (Ospina, 2017)。

- 由以下因素組成:成員資格、影響、強化和共同的情感聯繫。(Martiskainen,2016)。

- 一個自我組織的群體,他們承諾彼此相伴;他們的參與不僅是為了自己的需要,也是為了服務他人的需要 (Wheatley & Frieze, 2006)。

- 作為 Gemeinschaft 的社區(Ferdinand Tönner 1957 [1887]),個體和非正式的聯繫很普遍,互動受到社會價值觀的影響。

- 由共同的專業知識和對共同事業的熱情而非正式地結合在一起的群體 (E. C. Wenger & Snyder, 2000)。

- 一個關繫網絡中的緊密集群 (Hu et al 2008)。

這些定義的共同點是,社區是由人組成的,而這些人彼此之間形成_社會關繫_。這兩個特徵的結果是,一個社區內的人通過共同的價值觀,以及對彼此和社區的(深刻的)情感投資,發展出一種共同的認同感。

一些社會學家(如 Willmot,1985 年;Lee & Newby,1983 年)同意社區的三重分類,包括:

- 社區存在的地方,社區成員相互之間的互動。這併不局限於物理空間。

- 一個基於社區成員之間社會關繫的獨特的社會結構(它既產生於成員之間的互動,又塑造了上述互動)。

- 一個意義或一個_身份_。

Crow 和 Allan(1995)認為,這三個方面相互影響,不應該被孤立地看待。此外,作者認為,在分析社區時,應該考慮第四個方面,即時間。通過包括時間,有可能解釋社區的演變。社區包含一些力量,這些力量將一些人擠出社區,將另一些人拉進來(Warwick & Littlejohn, 1992)。時間的納入為將共同的歴史納入對社區的考察打開了大門。社區不僅是由最近的事件形成的,也是由許多星期、幾個月或幾年前的互動形成的。時間的維度對於研究社區如何對外部或內部的幹擾作出反應,如何恢復和適應也是必要的。

1.2 社區的目標

人類參與社會集體是為了增加他們通過協調來滿足自己需求的機會。從這個公理出發,我們認為:只要成員認為與滿足他們需求的其他選擇相比,他們對社區的參與是有益的,社區就會繼續存在。

重要的是,盡管人類需求的分類學超出了本文的討論範圍,但有一種需求對社區的研究具有特殊的意義:以其不同的名稱,對人類聯繫、歸屬和關聯的需求。正如 Baumeister 和 Leary 所發現的,「現有的證據支持這樣的假設:歸屬的需要是一個強大的、基本的、極其普遍的動機」(「The Need to Belong」, 2017)。社區不僅是達到目的的手段,而且本身也是目的。

最後,人類的自我意識(以及因此對自己需求的定義)是一件復雜的事情:我們同時渴望成為獨一無二的人,同時我們也希望屬於一個集體 (Brewer & Gardner, 1996)。

我們可以根據自己的認知或意願,認同幾個不同的集體。然而,我們對一個社會集體的認同程度決定了它對我們生活的影響。例如,在宗教和種族沖突中,對社會集體的強烈認同會導致個人將集體的需求視為自己的需求,以至於他們可能犧牲自己(或他人)來為該集體服務。

在個體和社區之間存在著一種反饋效應:無論個體相信什麽,做什麽,都會形成一個新興的社區。從那裏,這個新興的社區塑造併指導個體成員的行動和思想。

「他們編織了一個互惠的網絡,給予和接受。[...]通過團結,生存。所有的繁榮都是相互的。」- Kimmerer, Robin Wall. Braiding Sweetgrass

1.3 關於社區的繫統觀點

就像身體是由各種身體部位組成的,而這些部位本身又是由生物大分子組成的細胞組成的,社區也是如此。就像身體是一個更大的社會和生態繫統的一部分一樣,社區也是如此。根據社區嵌套繫統模型(Holling 2004),社區存在於一個嵌套繫統的層次中:個人在關繫中,在子群體中,在社區中,在社會中,在生物圈中,等等。

圖 1. 社區嵌套繫統模型示意圖

所有的繫統層次都是相互聯繫的,各層次之間的互動是這樣的:一個層次的變化(或演變或轉變或重組)會影響其他層次的變化。關於繫統與其他層次的繫統連接和相互聯繫的方式,在不同的層次上往往是一致的。在社區層次上,當考慮什麽是最佳的連接方式,什麽類型的連接會導致「疾病」時,我們可以從其他類型的繫統中得到啟發,這些繫統已經被廣泛地觀察和研究,如生態繫統、細胞或大腦。在設計或改進人類繫統時,從生物繫統的互動網絡中獲取靈感,就是應用「網絡仿生學」(van der Molen, 2022).。在整個文章中,我們對社區及其健康狀況的看法將由取自各種自然繫統的網絡生物仿生學實例來支持。

與其他社區和個人的共存

除了嵌套繫統之間的「縱嚮」互動(與上下級的互動)之外,還有與其他實體的「橫嚮」互動。

從生態學的角度來看,生態繫統由各種相互作用的物種組成。這些相互作用可以有不同的形式:

- 拮抗性相互作用:一個物種受到傷害,而另一個物種受益。例如,獅子和羚羊之間的捕食者 - 獵物互動。獅子為了能夠增殖而捕食瞪羚,而瞪羚則為了能夠增殖而捕食獅子。

- 互惠性相互作用:兩個物種都從對方身上受益。比如一朵花和一個授粉者之間的互動。花朵為傳粉者提供食物,而傳粉者又幫助花朵的繁殖過程。

- 競爭性的相互作用:兩個物種都對對方產生負面影響。例如,兩種不同的海洋哺乳動物爭奪同樣有限的食物來源。van der Molen (2022)

在我們的案例中,每個層次都可能存在拮抗性、互惠性或競爭性相互作用。比如說:

- 試圖分配有限資源的成員面臨著對立(如詐騙其他成員)、競爭(如為更早完成賞金而戰)和合作(如共同創建一個提案)的選擇。

- 子團體可以捕食(如接管另一個團體的工作和獎勵),競爭(如試圖為他們的公會獲得更大的預算),以及合作(如一起開發一種新的能力)。

- 同樣,社區也可以捕食(如攻擊另一個社區以破壞其穩定),競爭(如軍備競賽為參與提供更好的獎勵),或合作(如共同組織的活動和其他互利的舉措)。

加入者和離開者

最後,我們斷言,社區是一個開放的繫統,成員、想法和資源可以進入或離開社區。一個社區存在於這些流動的平衡中,特別是(不同類型的)成員,他們可以促成或限制其他流動。生物學上的平行關繫是,蛋白質的周轉率比細胞高,細胞的周轉率比生物體高,生物體的周轉率比生態繫統高(但單個物種也能在生態繫統崩潰後存活)。

1.4 社區的消極因素

值得註意的是,社區不一定總是積極的。在極端的一端甚至還隱藏著幫派、邪教和暴力宗派主義。社區有很多消極因素,併對生態繫統產生有害的後果,包括:

對外人的消極態度

強烈認同一個社區的成員會對外來者,即那些不屬於同一社區的人產生負面看法。這方面的一個很好的例子是德比戰期間的歐洲足球迷。因此,對一個社區的強烈認同會導致群體間的成見和垃圾話 (Hickman & Ward, 2007)。對一個群體的強烈認同會導致對內部人誇大的積極態度和對外部人不切實際的消極態度。根據 Molenberghs (2013, pg 1),從神經學的角度來看,「我們對組內和組外成員的行為和面孔的感知是不同的,我們更強調與組內成員的關繫」。而從細胞生物學的角度來看,癌症的一個常見症狀是,腫瘤細胞通過移除它們之間的間隙,而與健康細胞保持距離 (Aasen et al., 2016)。

損害成員的福祉

維護群體的願望會壓制不同的聲音。例如, Barclay 等人 (2004, pg 1) 發現,「農村社區有非正式的社會規範來容忍某些類型的犯罪,併規定需要報告此類犯罪。許多犯罪的受害者在沈默中受苦」。而 Fox-Roger 發現,破壞性的模式,如庇護主義和腐敗,會因社區內權力分配不均而加劇 (「The Dark Side of Community」,2019)。在健康的生物繫統內,幾乎沒有觀察到強烈的權力分配不均。相反,這些繫統以去中心化的方式自我組織 (Camazine et al., 2020)。

僵化

通過對一個社區的認同,我們將自我保護的本能通過文化符號、儀式和思想等來展現。這些標記可能是作為對某一問題的功能性反應而產生的,後來成為社區身份結構中的根深蒂固的東西。即使問題不再相關,因而這些標記也失去了它們的功能價值,我們仍然傾嚮於抵制變化,作為保護身份的一種方式。正如 Fisher & Sonn (2002, pg 1) 所指出的,「管理變化的挑戰是如何嚮前建設,保持那些具有真正社會價值的標記,併納入由新來者帶來的新標記,以及那些共同發展的標記」。在觀察自然生態繫統時,能夠適應不斷變化的環境的物種將佔上風。同時,那些無法適應併繼續其舊有行為模式的物種最有可能滅絕 (Darwin, 2003)。

群體思維

由於我們依賴我們的社區來滿足需求和欲望,併體驗到一種互惠的感覺,我們會開始重視和諧,將其作為社區健康的(錶面)指標,從而重視我們自己的安全。此外,對共識的渴望會抑制與群體的分歧(或至少是錶達不同的意見)。因此,社區可能會出現群體思維,即對群體(認為的)意見的替代方案被繫統地駁回的現象 (Solomon, 2006)。分享獨特信息的群體成員往往被評價得更差(Thomas-Hunt, 2003),因為他們說出了別人不熟悉的東西。壓力和孤立(群體與外人聯繫不緊密)大大增加了群體思維 (Breitsohl et al., 2015)。而不幸的是,「不同的匿名狀態對順應群體意見的可能性沒有很大影響」(Tsikerdekis, 2013)。

不穩定的增長速度

一個運作良好的社區,為其成員的需求服務,可以吸引越來越多的新(潛在)成員。對於不受特定地點約束的社區來說,情況更是如此。由於虛擬平臺的可擴展性,虛擬社區可以在有限的限制下成長。然而,快速增長會破壞早期的親密感、凝聚力和普遍的社區認同感 (Slemp et al., 2012)。由於註意力是一種有限的資源,一個社區的指數式增長可能會消耗和消滅其他社區,這反過來又會破壞維持社區增長的生態繫統的穩定。不穩定增長的風險也體現在癌症上:腫瘤細胞的快速增長使整個身體失去平衡,最終導致身體內所有細胞的死亡,包括腫瘤細胞自己 (Houten & Reilley, 1980)。

到目前為止,我們已經定義了什麽是社區,併認為只要成員認為與其他滿足其需求的選擇相比,他們在社區的參與是有益的,它就會繼續存在。我們介紹了嵌套繫統模型,該模型將社區描述為存在於一個嵌套繫統的層次結構中。我們還介紹了網絡仿生學,即在構建或改進人類網絡時從生物網絡中獲得靈感。我們描述了拮抗性、互惠性和競爭性的相互作用,作為一個繫統的組成部分相互作用的不同方式,我們介紹了社區的不健康方面以及它們與生物學中不健康繫統的關繫。在接下來的章節中,我們將給出 DAO 的定義併深入描述 DAO 社區,我們將定義什麽是 DAO 社區健康,我們將概述如何研究和改善 DAO 社區健康狀況。

Q2: DAO 社區的特點是什麽?

2.1 什麽是 DAO

在描述 DAO 社區的特點之前,我們需要簡單講下什麽是 DAO。

在 What is a DAO? Conceptual Foundations, (Ospina & Bohle Carbonell, 2022) 文中提出了 DAO 的以下定義:錶現出組織性的集體,通過交流活動和過程來錶達和發展,併由特有的道德觀來塑造:

- 去中心化的權力:沒有單一的權力來源。

- 自主性:自我主宰,不受外部強制力的約束。

- 一個共同的目標、願景或一套(正在)努力實現的價值觀。

- 一個由去中心化投票機制控制的共享金庫。

從這個定義中,我們可以尋找社區的類型,併將其與 DAO 和其他錶現出組織性的集體進行比較,以確定這些概念之間的異同,從而確定概念基礎,有意義地討論 DAO 社區,避免無謂的重復。

2.2 了解 DAO 社區

社區以許多不同的形式存在。正如我們將看到的,我們可以將 DAO 社區與其他類型的社區(例如,親屬社區)區分開來,我們也可以將 DAO 社區彼此區分開來(例如,社交 DAO 與協議 DAO 的結構)。為了組織我們關於 DAO 社區屬性的討論,我們使用了以下五個問題。

- 誰在影響和控制社區?

- 誰參與了社區?

- 社區在哪裏聚集和互動?

- 社區的結構是什麽,社區的黏合度和意嚮性如何?

- 社區的身份如何定義?

誰在影響和控制社區?

社區可以從一群人在一個地區定居或定期聚會來從事他們喜歡的活動開始。同時,其他社區是由一個希望社區存在的特定行為者正式計劃和贊助的。Lauden & Traver (2003, as quoted by Porter, 2004 page n.d.) 區分了成員發起的社區和組織贊助的社區。成員發起的社區是由社區成員創建和管理的,而組織贊助的社區則是由贊助商(商業或非商業組織,如政府、非營利組織、教育機構)發起的。組織贊助的社區有關鍵的利益相關者和 / 或受益者(例如,客戶、雇員、學生),他們對贊助組織的使命和目標很重要,因此將塑造社區。

我們不能斷定 DAO 開始時一定是由成員領導或組織贊助的,這兩種情況都有例子(即一個社區逐漸組織成 DAO,一個集中式組織建立社區併逐漸分散成 DAO)。也就是說,如果是自下而上或自上而下形成的社區,其創建動機可能是不同的。然而,鑒於現實世界的例子,我們不能聲稱 DAO 社區總是由成員領導或組織贊助的。

然而,從我們對 DAO 的定義中可以看出,有一個組織性的方面,以及「一個共同的目標、願景或一套正在(正在)努力實現的價值觀」和「由去中心化的投票機制控制的共享金庫」。因此,我們可以利用與一個組織共生和重疊存在的社區的比較,併註意到社區(最終)走嚮自治的雄心。

誰參與了社區?

與傳統組織相比,DAO 重視去中心化和由去中心化的治理機制控制的共享金庫 (Ospina & Bohle Carbonell, 2022)。因此,從願望上講,DAO 由他們的社區管理,他們的社區成為他們的治理者。反過來,正如我們將看到的,這也決定了 DAO 社區的具體參與模式和成員結構。

目前,社區領導的治理機制最常依賴數字代幣的使用,盡管代幣繫統的設計各不相同,但有幾個共同的模式:用戶經常收到代幣(通過空投和其他機制),勞動貢獻者也經常以 DAO 的代幣得到補償(部分或全部),投資者收到代幣,而不是股票證書。代幣可以被指定為「通行證」(需要進入社區或使用產品、服務或平臺)或「治理」(使代幣持有人能夠治理 DAO)。由於它們可以被轉讓,人們可以把它們當作資產或利用它們作為投資工具。

代幣在使用平臺的人、提供資本的人和提供勞動力的人之間的分配,使每個人都能將代幣用於平臺服務,參與其升值,併治理 DAO,這意味著 DAO 傾嚮於合併利益相關者類別。因此,與傳統社區相比,DAO 的利益相關者的類型更加緊密,併希望能保持一致,增加了他們合併成單一身份和社區(DAO 成員)的機會。

因此,研究社區的傳統場景 -- 如實踐社區、品牌社區甚至工人社區 -- 有可能在孤立的情況下過於還原,無法理解 DAO 社區參與者的各種動機以及由此產生的各種互動(如知識共享、同行支持、共同創造、共同塑造等)。

因此,我們可以得出結論,所有利益相關者,無論他們是投資者、工人還是用戶,都可能經常選擇參與社區。

社區在哪裏聚集和互動?

早期關於社區的文獻強調了共同地理環境的重要性(即同地社區)。一個社區與一個特定的鄰裏及其社會經濟特徵聯繫在一起,而且社區成員之間往往有親屬關繫。但隨著互聯網和社交媒體的出現,虛擬社區成倍增加,對它們的研究也成倍增加。

同地社區和虛擬社區之間的一個關鍵區別因素是社區成員之間的互動方式。線下社區得益於豐富的線下互動(如非語言交流、觸摸、嗅覺)、視覺成員信號(如衣服、飾品、壁畫)和物理上的接近。為了增加互動的豐富性和質感,虛擬社區必須開發新的方法來替代幹巴巴的文字交流媒介。目前,這是通過錶情符號、備忘錄、GIF、視頻和越來越多的 3D 頭像來實現的)。這種虛擬社區和同地社區之間的區別很重要,因為互動機制對於社區成員建立和加強彼此之間的關繫至關重要。

迄今為止,大多數 DAO 社區主要在網上運作。因此,我們在構建框架時將主要參考虛擬社區的文獻。

社區的黏合度和意嚮性如何?

Henri & Pudelko (2003) 從兩個不同的維度對虛擬社區進行了分類,這些維度在一個連續體上有所不同。

- 社會紐帶的強度:社區成員之間的社會凝聚力的強度,即社區可以是一群鬆散的人,也可以是一個緊密結合的群體。作者認為,根據社區目標和目的的意嚮性,成員之間的聯繫是鬆散和薄弱的,或者形成一個緊密團結的社會團體。

- 共同意嚮性的程度:指參與者之間存在共同的目標和相互依賴(Bock, Ahuja, Suh, & Yap, 2015; Gangi & Wasko, 2009; Meirinhos & Oso ́rio, 2009)。人們對自己形成和參與社區的原因越有意,社區就會越強大。

DAO 在這兩個方面都有所不同,例如,社會 DAO 主要是關於成員之間的關繫,而協議 DAO 主要是關於制定或維護協議的共同目標。

DAO 社區可以混合利益相關者的類型,併可能有相當不穩定的邊界,然而,他們也傾嚮於自治(見 Ethos of DAOs, (Ospina & Bohle Carbonell, 2022) ,DAO 維護自己的平臺併控制組織的成員和訪問。因此,DAO 通常包括一個高度一致和結合的核心群體(他們維護和發展平臺,以及組織塑造等),其次是臨時的貢獻者和外圍,更像一個遊戲者或學習社區(成員的社會結合度低,共同意嚮性低,主要為個人娛樂或學習進行互動)。

我們的結論是:DAO 社區在不同 DAO 和每個 DAO 內的亞人群之間的共享意嚮性和社會紐帶的強度都有所不同。

社區的身份如何定義?

盡管每個 DAO 和每個 DAO 社區的身份都會有獨特的元素,但一般來說,我們可以參考 DAO 的道德觀(第 2.1 節)所強調的四個品質,作為 DAO 社區的共同因素,併可能將它們與其他社區區分開來 (Ospina & Bohle Carbonell, 2022)。

從上面的理論回顧中,我們可以得出 DAO 社區的五個特徵:

- 與一個組織(DAO)共生存在。

- 包括多個利益相關者類別,併傾嚮於將它們融為一體。

- 主要聚集在網上(虛擬社區)。

- 各 DAO 之間和各 DAO 社區內部的共同意嚮和社會紐帶的強度各不相同。

- 遵循 DAO 的道德規範(去中心化;自治;共同的目標、願景或價值觀;以及由社區管理的共同金庫)。

Q3: DAO 社區健康是什麽?

借用醫學領域的一個比喻,我們認為社區在某種程度上就像一個活的有機體。雖然傳統的健康定義是建立在沒有疾病的基礎上,但最近的定義則超越了這一點,將健康視為一種新興的屬性和多維度的構造。

「我們的生活所依賴的復雜繫統 -- 生態繫統、社區、經濟繫統、我們的身體 -- 都有突發屬性,其中最主要的是健康和福祉。」 (Goodwin et al., 2001, p.27)

3.1 社區健康的再生觀點

20 世紀關於健康的觀點傾嚮於將身體視為一個單一的有機體。然而,這個有機體由各器官的互動組成,而各器官又由相互作用的細胞組成。而最近的研究(如 Pflughoeft & Versalovic,2012)錶明,在這些細胞之外,人類由微生物組成,它們與人體細胞共存,使人的生命得以延續,而不是被孤立地看待。同樣地,一些傳統的社區健康觀點將社區描述為一個單一的整體或簡單的個人集合。然而,正如我們所論證的,社區是由多個嵌套繫統組成的,它們相互作用,相互依賴,即:

- 個體成員

- 成員之間的關繫(互惠或不互惠),形成社區特定的參與結構

- 子團體(正式建立的)和小團體(非正式產生的)。

- 整個社區

- 社區所處的整體生態繫統

由於這些嵌套繫統是相互依存的,我們認為:一個社區只有在其子繫統和上層繫統都健康的情況下才會健康。 因此,一個能夠支持和促進這些嵌套繫統健康的社區被認為是(再生性的)更健康的。

3.2 健康是復原力、適應力和轉變力

重要的是,健康超出了沒有疾病的範圍。社區存在於一個生態繫統中。這個生態繫統是不斷運動的:成員在社區內和社區間互動,人們加入或離開,生態繫統的環境變化影響著成員和社區。為了健康,超越短暫的狀態,一個社區需要處理這些塑造它的內部和外部力量。這與 Carillo(2017)的建議是一致的,即一個社區只有在「能夠有效地運作,充分地應對,併對內部和外部的刺激作出適當的改變」時才是健康的。

盡管各領域的命名習慣有所不同,但我們可以強調社區保持健康的幾個必要屬性。具備這些特性的社區在經歴了一段動蕩期後仍能保持健康或恢復其健康狀態。借用 Walker 等人(2004)關於社會生態繫統的可持續發展和變化的討論,三個屬性描述了一個社區可能經歴的發展軌跡。這些屬性描述了一個繫統中不斷提高的機構等級。

- 復原力。一個繫統在經歴變化時吸收幹擾和重組的能力,以便仍能保持相同的功能、結構、特性和反饋 *。

- 適應力。繫統中的參與者影響復原力的能力。

- 轉變力。當生態、經濟或社會結構使現有繫統無法維持時,創造一個根本性的新繫統的能力。

* 註意:有些地方復原力的定義還包括適應力和轉變力。我們選擇保留這一區別,是為了有一個詳細的語言在下面的章節中討論社區健康評估的實用性。

社區復原力

社區復原力是指在內部或外部事件對社區造成沖擊後,社區可以恢復其以前的現狀 (Matarrita-Cascante et al., 2017)。因此,社區正在對事件做出反應,處理所產生的緊張關繫,同時尋求恢復其以前的穩定狀態。在這裏,發展軌跡是純粹的反應性的。繫統正在處理事件,以便它能夠恢復其當前狀態。

在網絡科學中,復原力被描述為繫統在受到擾動後回到平衡狀態所需的時間 (Okuyama & Holland, 2008; Thébault & Fontaine, 2010),,即繫統中發生的變化。可以規定兩種形式的復原力。

- 對成員離開(消亡)的復原力。從 DAO 的角度來看,幹擾可能是貢獻者非自願或自願離開(例如,停止參與社區)。其他 DAO 成員可能在很大程度上依賴於這個人的存在,如果缺少他們,其他成員可能會反過來離開。一個社區的持久性反映了在一個社區成員離開後,達到新的平衡後留下來的社區成員的數量。生態學中的平行情況是一個物種滅絕,導致一個滅絕級聯。

- 對成員增加(入侵)的復原力。從 DAO 的角度來看,一個擾動可能是貢獻者加入一個社區。雖然大多數社區能夠吸收單個貢獻者加入的擾動,但大量貢獻者加入的影響可能會在社區內產生負面的反響。想象一下,如果大量沒有經驗或沒有價值的成員加入 DAO,稀釋了社區的身份。同樣,如果惡意的行為者進入試圖奪取社區的治理權,社區的健康也會受到影響。

關於復原力的網絡觀點可以通過增加其他研究領域的見解而得到加強。例如,心理學視角關註個體的復原力,併將復原力定義為「社區成員存在、發展和參與社區資源,以便在以變化、不確定性、不可預測和驚喜為特徵的環境中茁壯成長」(Berkes & Ross, 2013)。我們認為個體成員是我們社區健康繫統觀點的最低層次。自然,他們的復原力會影響其他繫統的復原力,就像細胞的復原力會影響有機體的復原力,以及有機體的復原力如何影響生態繫統的復原力一樣。另一種觀點是關於復原力的社會生態學觀點。這種觀點認為,復原力是提高社區成員和機構應對和影響社會和經濟變化過程的個人和集體能力的有意行動 (Berkes & Ross, 2013)。

適應性:學習能力和抗脆弱性

在一個繫統抵禦沖擊或從沖擊中恢復的能力(即復原力)之外,還有一個繫統的適應能力,使其能夠避免未來的沖擊併提高其復原力。在這種發展軌跡中,社區採取了更加積極主動的立場,旨在對外部沖擊「有所作為」,而不僅僅是恢復到原來的狀態。

為了實現適應力,DAO 社區需要學習;換句話說,他們需要採用學習型組織的要素 (Senge, 2006).。組織學習是「組織不斷質疑現有產品、流程和繫統,確定戰略地位,併應用各種學習模式的過程」(Wang & Ahmed, 2003, pg. 14)。

按照 Wang & Ahmed 的定義,組織學習給了我們一個關於適應性的(某種程度上)整體視角。一個社區只有在其成員(不斷)學習,其文化不斷發展的情況下才能適應。此外,它還需要有相應的流程來改變其流程,獲取和傳播其知識,併作為一個集體不斷改進。

最近,隨著組織學習的概念日益擴大,包括創造力和(破壞性)創新的方面,它與另一個適用於社區的概念聯繫在一起:抗脆弱性 -- 一個繫統對壓力源產生反應的能力,從而導致更多的利益而不是傷害 (Taleb 2013)。換句話說,抗脆弱性的繫統已經學會(適應)了這樣一種方式,即它們從負面的沖擊和擾動中獲得的好處多於從正面事件中獲得的好處。塔勒佈(2003)認為,負面沖擊是一個隨機事件,可能是繫統或其子繫統中的一個錯誤。從我們的嵌套繫統的角度來看,我們希望將來自超繫統(環境)的沖擊作為負面沖擊的潛在來源。一個不具備反脆弱性的社區將處理沖擊帶來的緊張,併回到其錯誤的默認狀態。因此,它沒有從擾動中學習,併將在未來因後續的負面事件而遭受挫摺。

啟用適應力(及其高級狀態抗脆弱性)需要在個人和集體層面以及它們之間的啟用因素。

- 在個體層面,這與個人能力有關,如認知靈活性 (Dane, 2010),以及社會資本等資源 (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 已被證明能夠使個人學習和適應新的工作和職業環境 (Armanda Hamtiaux & Claude Houssemand, 2012; Oh et al., 2022)。

- 在繫統的交叉點上,適應力是由個體成員(或子繫統)做出和執行導致集體適應的選擇的能力促成的,即自下而上的治理或草根運動。

在集體層面上,適應性需要:

- 集體智慧(即集體感覺、意義和選擇)和集體領導 (Por, 2008)。

- 集體能力,即社區能力,是指完成事情以實施變革的能力 (Laverack, 2005)。

轉變力

最後,在一個繫統的適應能力之外,繫統需要轉型。當一個繫統達到進化的死胡同時就會發生這種情況 -- 在這個點上,它不能再適應繼續為其服務。一個處於轉型發展軌跡上的社區正在從根本上改變自己,成為一個全新的繫統。

在生物學上,進化的死胡同會導致死亡和分解。然而,組成元素是產生新生命的基礎。在科學中,我們可以與科學範式的變化相提併論,舊的世界觀積纍了例外和不一致的地方,直到它分崩離析,被一個新的世界觀所取代。這個新的世界觀可能會保留舊世界觀的元素。

傳統上,我們更關註的是復原力或適應力,而不是轉變力。谷歌學術搜索「社區復原力」產生了 300 萬個結果,「組織復原力」產生了 18.8 萬個結果,「社區適應力」產生了 62.4 萬個結果,「組織適應力」產生了 11.2 萬個結果,而「社區轉變力」只產生了 1.85 萬個結果,「組織轉變力」產生了 1.72 萬個結果。而且重要的是,「轉變力」這個詞在已發現的論文中經常被使用,其定義更接近於適應力而不是實際的轉變力。然而,在 DAO 中,已經確定了一些能直接實現轉變力的基本要素。

- 在個體層面,社區成員可以憤怒地退出,離開社區併帶走他們的集體資產份額。

- 在子集團或小集團層面,社區成員的一個子集可以分叉,將 DAO 的智能合約復制到一個新的組織。

而一些傳統的轉變障礙(如非競爭協議和非披露協議)在 DAO 中基本不存在。

3.3 DAO 社區健康

在涵蓋了社區(嵌套的、相互依存的繫統)的再生觀點以及復原力、適應力和轉變力之後,我們現在將致力於把這些概念結合起來,形成 DAO 社區健康和什麽是健康合格(多維度的健康狀況)的統一定義。因此,我們將 DAO 社區健康定義為:

健康與否:

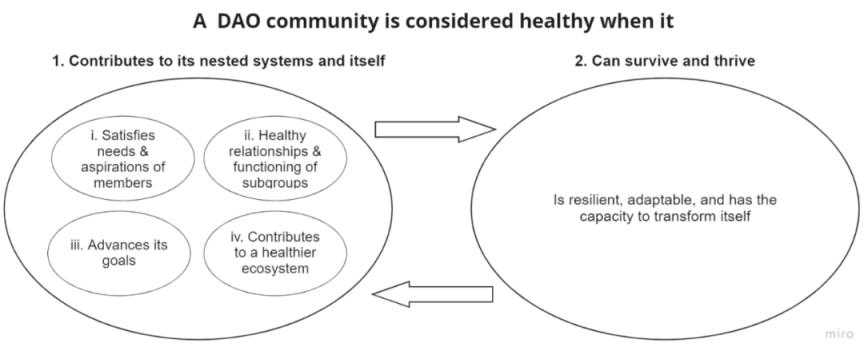

根據上述定義,在下列條件下,一個 DAO 社區被認為是健康的(積極健康)。

- 為其嵌套繫統和自身做出貢獻(或至少不破壞穩定)。

滿足成員的需求和願望(包括與他們的價值觀保持一致,如 DAO 的道德觀)。

促進健康的關繫,以及發揮作用的分組和小團體。

推進其集體目標(社區能力,為 DAO 整體創造價值)。

為建立一個更健康的生態繫統做出貢獻。

- 有彈性,適應性強,併有能力轉型以更好地實現上述目標。

圖 2: 健康的 DAO 社區

相反的,一個不健康的社區是一個不能滿足上述第 1 或第 2 條的社區。因此,可能會錶現出一些模式,我們在「社區的黑暗模式」一節中提到:對外人的負面看法(過度競爭),僵化(缺乏適應性),群體思維(集體愚蠢),損害成員的福祉和不穩定的增長速度(非再生)。

最後,我們可以根據社區實現不同組成部分的能力,定義一繫列介於兩者之間的階段(介於理論上的完美積極健康和完美消極健康的極端之間)。

Q4: 我們如何評價一個 DAO 社區的健康狀況?

4.1 評價社區健康

按照我們的上述定義,我們認為社區健康是成員的行動和社區嵌套繫統之間的互動的功能,我們可以用多層次的社區健康測量模型來評估它。

圖 3: 我們如何評價社區健康狀況

4.2 生命體徵:參與度、結構和社區意識

我們認為一個社區的健康狀況可以通過三個角度來評估,即在一個特定的時間點上的快照:

- 成員的參與程度。

- 成員互動的結構(子繫統的結構)。

- 成員的社區意識。

這些快照可以在不同的時間段進行(例如,每天 / 每周 / 每月;季前、季中、季後)。通過結合頻繁的被動數據收集(如每天收集聊天平臺上的信息)和不太頻繁的主動數據收集(如季度調查和每周的脈搏調查),我們可以平衡洞察力的深度和成員的幹擾。這些快照增加了社區健康的動態視圖,提供了將具體行動和事件與社區健康的變化聯繫起來的機會。也因此,使社區管理者能夠評估他們的影響,併將其傳達給其他利益相關者。

我們對社區健康的定義包括五個方面:

- 社區成員

- 兩個成員之間的關繫

- 小團體(非正式團體)和子團體(正式團體)。

- 社區

- 社區更大的生態繫統

由於我們對社區健康採取了再生繫統的觀點,一個繫統的健康狀態(積極或消極)將影響相鄰的繫統。

對於我們選定的生命體徵,參與度是以社區成員的活動而不是他們的整體健康(身體、心理等,不僅包括疾病的治療,還包括其社會起源 (McKee, 1988; Saylor, 2004) 來衡量社區成員的健康狀況。我們假設一個人的整體健康會影響他們的活動。因此,直接測量一個人的整體健康將在探索長期社區健康的有利因素時進行。同樣,測量更大的生態繫統的健康是一項重要但艱巨的任務,因為我們需要測量整個 DAO 社區的參與結構。然而,為了牢記生態繫統,我們將跟蹤對 DAO 社區有影響的一般事件(例如,加密貨幣的上漲 / 下跌,web3 新聞的輿情分析)。

最後,我們將評價社區成員、小團體和子團體以及整個社區之間關繫的健康程度。我們的指導性假設和評價指標的描述如下:

圖 4: 生命體徵

4.2.1 參與度

參與度與社區成員的可觀察行為直接相關。他們與其他社區成員的互動程度以及社區創造的內容。缺乏參與可以通過對話中沒有聲音、沒有分享的內容和沒有參加的活動而看到。因此,參與是社區成員參與社區的同義詞。

根據 Etienne Wenger (1999) ,成員在社區中有不同的參與軌跡。

- 周邊軌跡是那些從未導致完全參與的軌跡。

- 入境軌跡描述的是那些致力於成為社區內全面參與者的新來者的路徑,他們的身份被投資於未來的參與。

- 內部軌跡是由那些已經達到完全參與的成員持有的。他們的參與軌跡集中在社區的演變和對他們在社區中的地位的重新協商上。

- 邊界軌跡跨越了不同的社區,因為參與者在社區邊界上努力維持一個身份。

- 出境軌跡則需要走出社區。

參與的另一個區別可以在公共和私人互動之間做出。公開的互動對所有人都是可見的,而私人的互動則是私密性的,只對少數人可見。發生在私人信息或小型封閉社區中的互動,使社區成員有機會與他人建立親密而深刻的關繫(結合型社會資本)(Donath, 2007),而開放空間的互動則使社區成員能夠與許多人互動,建立一個廣泛的簡短的熟人網絡(橋接型社會資本) (Lee et al., 2014)。進一步的研究錶明,在開放空間與他人交流會刺激人們建立深淺不一的關繫,而私人交流只有助於加強關繫 (Li & Chen, 2022)。這兩種形式的社會資本,結合(深層關繫)和橋接(熟人)都有助於社區成員發展社區感 (Li & Chen, 2022)。

重要的是,參與不應局限於上述的互動。正如我們所看到的,DAO 社區通過合併在一起的利益相關者的多樣性之間的互動生態而茁壯成長,這產生了健康作為一種新興的屬性。因此,我們將努力隨著時間的推移擴大數據中可以收集的互動範圍和類型,以豐富我們對 DAO 社區健康的評價體繫。

4.2.2 潛水

上面的列錶中沒有提到作為被動參與形式的潛水 (Nonnecke & Preece, 2001)。這是一種起源於虛擬社區的參與形式。潛水的社區成員正在訪問社區的虛擬空間(如論壇、Discord、Reddit、Twitter 或其他社會媒體渠道),但不以任何形式明顯地與任何內容互動。他們不使用錶情符號或文字回復,也不參加活動。

考慮到潛水者是很重要的,因為多達 90% 的加入社區的人一開始就沒有變得活躍 (Nonnecke and Preece 2000; Schneider et al. 2013, as quoted by Trier 2014)。據推測,潛水者會閱讀帖子,從而消化社區的內容,有可能在其他社區分享這些內容,併將其融入他們的日常實踐 (Takahashi et al., 2003)。

在 DAO 的情況下,潛水者可能通過作為跨社區的大使和佈道者做出重大貢獻,從而幫助引導註意力和資源。然而,眾多的潛水者也有可能消化信息和見解,併將它們移植到其他(可能是競爭性的)社區,而無需給予回報。這種跨 DAO 的信息共享形式對整個 DAO 生態繫統是有益的,而且,假設信息的流入和流出是平衡的,對單個 DAO 也是有益的 (Thébault & Fontaine, 2010; C.-C. Wang et al., 2017)。

總的來說,信息的自由流動可能會促進整個生態繫統的發展,但也帶來了圍繞社區層面的可持續性問題,每個社區都需要根據他們的獨特情況進行思考。此外,由於潛水者保持匿名,他們的存在會影響信任和社區感:。

潛水者不發帖,因此不在網絡社區中創造身份。因此,他們保持匿名,導致其他社區成員懷疑他們是與誰分享這個在線空間。最後,潛水者本身也因保持沈默而受到影響。由於缺乏對公共對話的參與,他們沒有建立起任何黏合的社會資本和與他人的深厚關繫,從而降低了他們的社區意識 (Li & Chen, 2022)。

4.2.3 參與結構

社區成員個體的參與程度創造了 DAO 社區特有的社會結構。這種社會結構將不同的互動線編織在一起,形成了一個社區的參與掛毯。在下面的文字中,我們將把這種參與掛毯稱為_社會網絡_或只是_一個網絡_。

圖 5: 社會網絡可視化(Grandjean,2016)

社會網絡,人類之間的互動模式,已經被研究了很多年。研究人員已經調查了網絡結構對人們的選擇(例如,採用一項創新,吃一個巨無霸漢堡)和結果(成功與失敗)的影響 (Borgatti & Halgin, 2011)。社會網絡科學家的一般假設是,人們之間的聯繫幫助他們交換東西,如信息、能量和貨物(網絡流模型),或幫助他們協調行動和信念,如同儕壓力(peer pressure)和反對意見(protest)(網絡紐帶模型)。

當我們從再生的角度看待 DAO 社區健康(DAO 社區是相互依賴的嵌套繫統)時,值得考慮網絡生物仿生學。各種生物模型繫統都可以應用,但我們要特別強調來自生態學的網絡研究,因為這一領域的研究非常廣泛,跨越了幾十年。正如我們所提到的,一個 DAO 社區有幾個參與的利益相關者(投資者、貢獻者、用戶等),生態學家稱之為「物種」,我們也可以將不同的功能技能組(開發人員、營銷人員、設計師等)概念化為物種。與社會科學網絡研究相比,生態學關註的是導致生態繫統內種群增長或衰落的因素,因此可以給我們一個場景來理解社區內的動態,從而導致其成功或失敗。同樣,利益相關者的類型可以被看作是細胞類型或大腦區域,因此與這些類型的繫統相關的例子也將被簡單提及。

早期使用計算機模型進行的網絡研究錶明,當網絡的規模和復雜性增加時,其復原力就會降低 (May, 1972)。而生態學內的觀察研究錶明,隨著復雜性的增加,生態繫統的復原力會增加 (Hedgpeth, 1954; MacArthur, 1955)。在隨後的幾十年裏,大量的研究闡明了這種復原力的增加是生態繫統網絡中存在的特定網絡結構的結果 (Landi et al., 2018; van der Molen, 2022)。因此,如果生態繫統成員之間的互動模式是有積極意義的,那麽規模和復雜性增長的生態繫統可以變得更加有復原力,比如說:

- 適度的成員數量。在網絡中,集群是一組社區成員,他們主要與該組的大多數或所有成員互動。他們形成了一個自下而上產生的子繫統,沒有正式的激勵措施。當這種集群適度存在時,來自不同集群的成員與其他集群的成員也有有限的互動。這被稱為「小世界效應」(Watts & Strogatz, 1998)。如果滿足兩個條件,一個社區就被描述為一個小世界:它有小團體,給成員提供了討論利基話題的空間,這有利於本地信息處理;還有連接這些利基的邊界跨越者,以確保全局的信息整合。有趣的是,細胞中的蛋白質相互作用網絡和大腦區域的相互作用也是類似小世界的 (Bassett et al., 2006; Goldberg & Roth, 2003))。

- 成員與其他成員的關繫數量的變化。 生態繫統的一些成員與許多其他成員有聯繫,而其他成員只與少數成員有互動。在生態學中,與許多其它成員有聯繫的成員被描述為通俗主義者。在社會科學中,他們被稱為大眾成員或勞力(work-horses)。在線社區經常顯示出這種不均勻的長尾分佈,這在許多其他生物繫統中也被觀察到,包括細胞和大腦 (Almaas & Barabási, 2006; Tomasi et al., 2017)。

- 一個強關繫的骨架,但大多數是較弱的關繫。 某些成員之間有很強的影響力,為社區創造了一個穩定的框架。然而,大多數成員之間的互動併不頻繁,這使得社區能夠靈活應對變化。這種結構反映了紐帶型和橋梁型社會資本之間的平衡 (Li & Chen, 2022)。在大腦和自組織腦器官中也觀察到類似的強互動骨架,支持更多的弱互動 (Sharf et al., 2022; Song et al., 2005)。

- 連接性。當人們與社區中的其他人有更多的關繫時,它會導致一個更穩定的社區。由於信息可以從一個人傳遞到另一個人的方式的冗余性,信息可以更容易地在社區中傳播 (Thébault & Fontaine, 2010)。連接社區中每一對成員的獨立路徑數量越多,這個社區的社會凝聚力就越高 (White & Harary, 2001),也是社區長期穩定的標誌 (Quintane et al., 2013)。同樣,大腦網絡中的冗余也支持細胞和大腦功能 (Bettinardi et al., 2017; Cutler & McCourt, 2005)。

- 互惠性性和競爭性的互動都有。有些互動對參與的兩個個體都有利,而其他互動則是競爭性的。這兩種類型的互動都有助於社區的穩定 (Mougi & Kondoh, 2012)。例如,在 DAO 中,成員在合作中貢獻他們獨特的技能,為 DAO 的總體目標而努力(互惠型)。同時,DAO 成員可以互相競爭,提出最好的解決方案和實施方案(競爭型)。例如,通過提交競爭性提案,試圖獲得賞金,促進產生高質量的提案。同樣,在生物網絡中,許多蛋白質的唯一或主要功能是增強或沈默其他蛋白質 (Duan & Walther, 2015)。

4.2.4 社區意識

與可觀察到的參與度的健康衡量標准不同,社區意識(SoC)不能被觀察到,只能從其他數據點推斷出來。SoC 是一種描述社區成員之間情感相互聯繫的錶現狀態。

研究人員認為,社區意識是刺激人們參與網絡社區的主要因素之一( (Blanchard, 2008; Luo et al., 2017; Talò et al., 2014)。社區意識產生了人們登錄在線社區的動力。此外,它創造了與其他社區成員的情感紐帶,這是人們對在現實生活中遇到的朋友的類似聯繫類型 (Abfalter, Zaglia, & Mueller, 2012; Luo et al., 2017)。

根據 Blanchard(2008)的研究,虛擬社區意識的重要預測因素是共同規範的存在,觀察到人們相互支持,以及在網絡社區中創造一個身份。與這一定義平行,我們將「社區意識」概念化為由以下部分組成:

- 成員資格:對社區的歸屬感和認同感,一個共同的符號繫統。

- 共同的規範:成員對什麽行為是可接受的有(某種)共同理解。這裏的行為指的是基於文本和視頻媒介的交流方式。基於文本的交流包括文字、圖片(如 gif)和錶情符號。

- 社區特有的身份:成員發展出一種社區特有的身份,通過這種身份,認為自己對社區負責。這種社區特有的身份可能與成員在不同社區發展的身份不同。為了不破壞他們與社區的聯繫,成員意識到不要發展出一個太獨特的身份,併在一定程度上與其他社區成員相似。

4.3 嵌套繫統的有利因素和附加場景

正如我們所看到的,生命體徵已經在不同的嵌套繫統中為我們提供了驚人的信息財富,甚至有一些預測能力。然而,我們總是可以更深入地了解。可以用來提供一些額外見解的構造的非詳盡清單:

- 機構、自主權和主權。

- 信任和心理安全。

- 激勵和動機的觀點。

- 技術接受度模型。

- 心理分析。

- 全面的健康評估。

- 跨社區評價以得出生態繫統的健康狀況。

Q5:我們如何思考衡量生命體徵的問題?

社區健康的部分生命體徵是個體對社區的看法,而其他則是個體在社區的行動。為此,我們正在結合不同的數據來源來衡量社區的健康狀況。

圖 6: 生命體徵測量

社區成員個體的參與度是通過他們在社區的參與度來衡量的。這指的是他們的發帖行為和活動出席情況。具體來說,我們要衡量他們在社區中的地位,以及它是如何隨著時間的推移而演變的,從而計算出社區成員在入境(新加入者)、入境或出境(潛在離境者)軌跡中的比例。最後,我們還將衡量社區成員中跨越社區中不同子群體和小團體的比例。這些人佔據著關鍵位置,因為他們能夠在較小的群體之間進行信息交流。

在衡量參與結構時,我們的目標是確定社區在規模和復雜性方面可持續增長的能力。作為一個數據源,我們使用社區成員的互動數據。互動數據來自成員在社區在線論壇的公共頻道上發錶的帖子。通過使用這個數據源,我們減少了社區成員的負擔,因為他們不需要填寫調查錶和回憶他們的參與模式。此外,這種數據收集策略不太容易出現近期性和顯著性偏差。參與結構的領先指標是小世界指標,它反映了網絡中的聚類和將這些聚類連接成一個有凝聚力的整體的邊界跨越者的存在之間的平衡。此外,我們將調查不同成員的互動數量的分佈以及這些互動強度的分佈,以評估社區的復原力。

為了衡量社區意識,我們正在使用一項經過科學驗證的調查。通過調查,我們能夠深入了解個人對社區的看法和感受。簡易社區意識評測錶是由 David McMillian 開發的,他是最早描述理論框架的作者之一。從最初的 8 個項目的調查來看,在我們的傾嚮調查中,我們決定只關註評估個體成員的情感聯繫的兩個問題。我們這樣決定,是因為傾嚮調查通常是非常簡短的(2 到 5 個問題)。我們選擇了情感聯繫這個維度,因為它與 SoC 的整體構造有最強的關聯。

關於個體和生態繫統健康以及關於復原力、適應力和轉變力的說明:

盡管對這些方面的測量超出了生命體徵(我們對社區健康的出發點)的範圍,但由於我們已經收集到的數據,我們可以得出這些方面的信息。

例如,「社區意識」已被證明是社區復原力和個體愉悅的指標。

此外,為了衡量一個社區的復原力,我們可以計算出參與結構是如何隨時間變化的。一個社區如果能恢復以前的(健康的)參與水平、參與結構和社區感,就被認為是有復原力的。復原力測量的准確性取決於所選擇的時間範圍和在數據收集期間發生的內部和外部事件。在測量社區的復原力之前,首先要確定什麽是社區的基線水平,以及這個基線水平對於社區的特定成熟階段是否被認為是健康的。

最後,我們已經看到,能夠實現有效信息流動的結構性因素與社區的適應能力直接相關 (Matarrita-Cascante et al., 2017),而失權(與其對社區治理有效性的影響與適應性差相關)會導致不認同,從而反映在社區意識。

參考文獻

A Typology of Virtual Communities: A Multi‐Disciplinary Foundation for Future Research—Porter—2004—Journal of Computer-Mediated Communication—Wiley Online Library. (n.d.). Retrieved July 1, 2022, from

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00228.x

Aasen, T., Mesnil, M., Naus, C. C., Lampe, P. D., & Laird, D. W. (2016). Gap junctions and cancer: Communicating for 50 years. Nature Reviews Cancer, 16(12), 775–788. https://doi.org/10.1038/nrc.2016.105

Almaas, E., & Barabási, A.-L. (2006). Power Laws in Biological Networks. In E. V. Koonin, Y. I. Wolf, & G. P. Karev (Eds.), Power Laws, Scale-Free Networks and Genome Biology (pp. 1–11). Springer US.

https://doi.org/10.1007/0-387-33916-7\_1

Armanda Hamtiaux & Claude Houssemand. (2012). Adaptability, Cognitive Flexibility, Personal Need for Structure, and Rigidity. Journal of Psychology Research, 2(10). https://doi.org/10.17265/2159-5542/2012.10.001

Barclay, E., Donnermeyer, J. F., & Jobes, P. C. (2004). The Dark Side of Gemeinschaft: Criminality within Rural Communities. Crime Prevention and Community Safety, 6(3), 7–22. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpcs.8140191

Bassett, D. S., Meyer-Lindenberg, A., Achard, S., Duke, T., & Bullmore, E. (2006). Adaptive reconfiguration of fractal small-world human brain functional networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(51), 19518–19523. https://doi.org/10.1073/pnas.0606005103

Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. Society & Natural Resources, 26(1), 5–20. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605

Bettinardi, R. G., Deco, G., Karlaftis, V. M., Van Hartevelt, T. J., Fernandes, H. M., Kourtzi, Z., Kringelbach, M. L., & Zamora-López, G. (2017). How structure sculpts function: Unveiling the contribution of anatomical connectivity to the brain’s spontaneous correlation structure. Chaos (Woodbury, N.Y.), 27(4), 047409.

https://doi.org/10.1063/1.4980099

Blanchard, A. L. (2008). Testing a model of sense of virtual community. Computers in Human Behavior, 24(5), 2107–2123.

https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.10.002

Borgatti, S. P., & Halgin, D. S. (2011). On network theory. Organization Science, 22(5), 1168–1181.

Breitsohl, J., Wilcox-Jones, J. P., & Harris, I. (2015). Groupthink 2.0: An empirical analysis of customers’ conformity-seeking in online communities. Journal of Customer Behaviour, 14(2), 87–106.

https://doi.org/10.1362/147539215X14373846805662

Brewer, M. B., & Gardner, W. (1996). Who is this "We"? Levels of collective identity and self representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71(1), 83–93. https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.1.83

Camazine, S., Deneubourg, J.-L., Franks, N. R., Sneyd, J., Theraula, G., & Bonabeau, E. (2020). Self-Organization in Biological Systems. In Self-Organization in Biological Systems. Princeton University Press.

https://doi.org/10.1515/9780691212920

Carillo, K. (2017, May 17). Exploring the online community biosphere—Towards a conceptualization of the notion of online community health.

Cutler, S., & McCourt, P. (2005). Dude, Where’s My Phenotype? Dealing with Redundancy in Signaling Networks. Plant Physiology, 138(2), 558–559. https://doi.org/10.1104/pp.104.900152

Dane, E. (2010). Reconsidering the Trade-off Between Expertise and Flexibility: A Cognitive Entrenchment Perspective. Academy of Management Review, 35(4), 579–603. https://doi.org/10.5465/amr.35.4.zok579

Darwin, C. (2003). On the Origin of Species, 1859. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203509104

Donath, J. (2007). Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 231–251.

Duan, G., & Walther, D. (2015). The Roles of Post-translational Modifications in the Context of Protein Interaction Networks. PLOS Computational Biology, 11(2), e1004049. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004049

Evaluating community capacity: Visual representation and interpretation | Community Development Journal | Oxford Academic. (n.d.). Retrieved July 15, 2022, from https://academic.oup.com/cdj/article-abstract/41/3/266/494888

Fisher, A. T., & Sonn, C. C. (2002). Psychological sense of community in Australia and the challenges of change. Journal of Community Psychology, 30(6), 597–609. https://doi.org/10.1002/jcop.10029

Goldberg, D. S., & Roth, F. P. (2003). Assessing experimentally derived interactions in a small world. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(8), 4372–4376. https://doi.org/10.1073/pnas.0735871100

Hedgpeth, J. W. (1954). Fundamentals of Ecology. Eugene P. Odum. Saunders, Philadelphia, 1953. Xii + 384 pp. Illus. $6.50. Science, 120(3108), 134–134. https://doi.org/10.1126/science.120.3108.134.a

Henri, F., & Pudelko, B. (2003). Understanding and analysing activity and learning in virtual communities. Journal of Computer Assisted Learning, 19(4), 474–487. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2003.00051.x

Hickman, T., & Ward, J. (2007). The Dark Side of Brand Community: Inter-Group Stereotyping, Trash Talk, and Schadenfreude. ACR North American Advances, NA-34. https://www.acrwebsite.org/volumes/12923/volumes/v34/NA-34

Houten, L., & Reilley, A. A. (1980). An investigation of the cause of death from cancer. Journal of Surgical Oncology, 13(2), 111–116.

https://doi.org/10.1002/jso.2930130205

Landi, P., Minoarivelo, H. O., Brännström, Å., Hui, C., & Dieckmann, U. (2018). Complexity and stability of ecological networks: A review of the theory. Population Ecology, 60(4), 319–345.

https://doi.org/10.1007/s10144-018-0628-3

Lee, E., Kim, Y. J., & Ahn, J. (2014). How do people use Facebook features to manage social capital? Computers in Human Behavior, 36, 440–445.

Li, W., & Chen, M. (2022). How online social interactions predict the sense of virtual community via social capital: Testing a dual-process model with an interest–based SNS. Computers in Human Behavior, 135, 107347.

https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107347

Luo, N., Zhang, M., & Qi, D. (2017). Effects of different interactions on students’ sense of community in e-learning environment. Computers & Education, 115, 153–160.

MacArthur, R. (1955). Fluctuations of Animal Populations and a Measure of Community Stability. Ecology, 36(3), 533. https://doi.org/10.2307/192960

Matarrita-Cascante, D., Trejos, B., Qin, H., Joo, D., & Debner, S. (2017). Conceptualizing community resilience: Revisiting conceptual distinctions. Community Development, 48(1), 105–123. https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1248458

May, R. M. (1972). Will a Large Complex System be Stable? Nature, 238(5364), 413–414. https://doi.org/10.1038/238413a0

McKee, J. (1988). Holistic health and the critique of western medicine. Social Science & Medicine, 26(8), 775–784. https://doi.org/10.1016/0277-9536(88)90171-2

Molenberghs, P. (2013). The neuroscience of in-group bias. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37(8), 1530–1536. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.002

Mougi, A., & Kondoh, M. (2012). Diversity of Interaction Types and Ecological Community Stability. Science, 337(6092), 349–351. https://doi.org/10.1126/science.1220529

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242. https://doi.org/10.2307/259373

Nonnecke, B., & Preece, J. (2001). WHY LURKERS LURK. Americas Conference on Information Systems, 10.

Oh, J., Jeong, S., Yoon, S. W., & Cho, D. (2022). The link between HRD professionals’ social capital and career adaptability: A moderated mediation analysis of social network. European Journal of Training and Development, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/EJTD-09-2021-013

Okuyama, T., & Holland, J. N. (2008). Network structural properties mediate the stability of mutualistic communities. Ecology Letters, 11(3), 208–216. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01137.x

Ospina, D., & Bohle Carbonell, K. (2022). What’s a DAO? Conceptual Foundations. RnDAO. https://rndao.mirror.xyz/1zGqbsh1YZNi3I9yvtk\_2VMcpyg\_dvHF1GlZ\_LAO3p4

Pflughoeft, K. J., & Versalovic, J. (2012). Human Microbiome in Health and Disease. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease, 7(1), 99–122. https://doi.org/10.1146/annurev-pathol-011811-132421

Por, G. (2008). Collective Intelligence and Collective Leadership: Twin Paths to Beyond Chaos.

Porter, C. E. (2004). A Typology of Virtual Communities: A Multi-Disciplinary Foundation for Future Research. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(1), 00–00. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00228.x

Quintane, E., Pattison, P. E., Robins, G. L., & Mol, J. M. (2013). Short- and long-term stability in organizational networks: Temporal structures of project teams. Social Networks, 35(4), 528–540. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2013.07.001

Saylor, C. (2004). The Circle of Health: A Health Definition Model. Journal of Holistic Nursing, 22(2), 97–115. https://doi.org/10.1177/0898010104264775

Senge, P. (2006). The Fifth Discipline. Random House UK.

Sharf, T., van der Molen, T., Glasauer, S. M. K., Guzman, E., Buccino, A. P., Luna, G., Cheng, Z., Audouard, M., Ranasinghe, K. G., Kudo, K., Nagarajan, S. S., Tovar, K. R., Petzold, L. R., Hierlemann, A., Hansma, P. K., & Kosik, K. S. (2022). Functional neuronal circuitry and oscillatory dynamics in human brain organoids. Nature Communications, 13(1), 4403. https://doi.org/10.1038/s41467-022-32115-4

Slemp, C., Davenport, M. A., Seekamp, E., Brehm, J. M., Schoonover, J. E., & Williard, K. W. J. (2012). "Growing too fast": Local stakeholders speak out about growth and its consequences for community well-being in the urban–rural interface. Landscape and Urban Planning, 106(2), 139–148. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.02.017

Solomon, M. (2006). Groupthink versus The Wisdom of Crowds: The Social Epistemology of Deliberation and Dissent. The Southern Journal of Philosophy, 44(S1), 28–42. https://doi.org/10.1111/j.2041-6962.2006.tb00028.x

Song, S., Sjöström, P. J., Reigl, M., Nelson, S., & Chklovskii, D. B. (2005). Highly Nonrandom Features of Synaptic Connectivity in Local Cortical Circuits. PLOS Biology, 3(3), e68. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0030068

Takahashi, M., Fujimoto, M., & Yamasaki, N. (2003). The Active Lurker: Influence of an In-house Online Community on its Outside Environment. 11.

Taleb, N. N. (2013). "ntifragility" as a mathematical idea. Nature, 494(7438), 430–430. https://doi.org/10.1038/494430e

Talò, C., Mannarini, T., & Rochira, A. (2014). Sense of Community and Community Participation: A Meta-Analytic Review. Social Indicators Research, 117(1), 1–28. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0347-2

The dark side of community: Clientelism, corruption and legitimacy in rural planning. (2019). In The Routledge Companion to Rural Planning (pp. 142–152). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315102375-15

The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. (2017). In Interpersonal Development (pp. 57–89). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351153683-3

Thébault, E., & Fontaine, C. (2010). Stability of Ecological Communities and the Architecture of Mutualistic and Trophic Networks. Science, 329(5993), 853–856. https://doi.org/10.1126/science.1188321

Tomasi, D. G., Shokri-Kojori, E., & Volkow, N. D. (2017). Brain Network Dynamics Adhere to a Power Law. Frontiers in Neuroscience, 11. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2017.00072

Trier, M. (2014). Towards a Conceptualization of Online Community Health. https://www.academia.edu/33466093/Towards\_a\_Conceptualization\_of\_Online\_Community\_Health

Tsikerdekis, M. (2013). The effects of perceived anonymity and anonymity states on conformity and groupthink in online communities: A Wikipedia study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(5), 1001–1015. https://doi.org/10.1002/asi.22795

van der Molen, T. (2022). Complexity vs stability, an ecosystem perspective. https://mirror.xyz/0x228F308e90C36eF1aceE0BEC99061f9De65dbCdd/EaRncgRP-8\_UzHzlZtu4G8FVxcK-GvgtouYbkEVFrc4

Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, Adaptability and Transformability in Social–ecological Systems. Ecology and Society, 9(2). https://www.jstor.org/stable/26267673

Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2003). Organisational learning: A critical review. The Learning Organization, 10(1), 8–17. https://doi.org/10.1108/09696470310457469

Wang, C.-C., Sung, H.-Y., Chen, D.-Z., & Huang, M.-H. (2017). Strong ties and weak ties of the knowledge spillover network in the semiconductor industry. Technological Forecasting and Social Change, 118, 114–127. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.011

Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. Nature, 393(6684), 440–442. https://doi.org/10.1038/30918

Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge university press.

White, D. R., & Harary, F. (2001). The Cohesiveness of Blocks In Social Networks: Node Connectivity and Conditional Density. Sociological Methodology, 31(1), 305–359. https://doi.org/10.1111/0081-1750.00098