作者於2007年前在金山軟件先後負責計算機反病毒產品和數字娛樂事業部。其後創辦藍港互動從事遊戲設計制作及發行,直至2014年香港上市。2018年初創辦了共識實驗室和火星MarsBit。2021年加入Element NFT交易平臺產品團隊。

熊市多學習,偶寫隨筆。

昨晚終於抽出時間,把今年五月份的一份區塊鏈領域內非常重要的論文基本讀完。

這份由E. Glen Weyl、Puja Ohlhaver 以及 Vitalik聯合撰寫,題為《去中心化社會:找尋 Web3 的靈魂》的論文,在NFT成為以太坊第一大GAS燃料的今天,著眼於以太坊2.0啟程前夜,也頗見作者爭奪加密市場下一個時代話語權的心機和能力。

由於沒有觸及到眼下絕大部份當下交易者的直接利益,加之很多與之相關的一些提案還處在論證和爭議階段,所以這部論文的意義,更像一部學術文獻,容易被絕大部分人忽略,遠遠不如一個多月前L2上的奧德賽空投引發的關註大。以下是我的四點讀後隨筆:

一、我的身份只是一個錢包地址?

Web3的世界裏,給我一個本該屬於我的原生身份吧。我的身份不是錢包地址。畢竟這個世界,不是什麽都可以用錢來標註的,至少我們就總在文學作品中聽見有人說:“我不會出賣自己的靈魂”,或者這樣說“妳這個叛徒,竟然出賣了自己的靈魂”。這裏提到的兩處靈魂,字眼與本文相關,但是解釋迥異。

事實上,長期以來,我們思考過以下問題:

- 是否需要在去中心化世界裏證明我的身份、學習和工作經歴,以及一些聲譽?

- 如果不需要,那麽在缺乏個人信用的 Web3 世界裏,我拿什麽做為我的持久性身份,維持我們的信用?

- 加密世界裏,人與人之間的信任關繫,人和組織的合作關繫,難道僅僅止於DeFi Staking規模嗎?

加密技術走得太快,出發伊始,這些問題併沒有多少人關註。愛因斯坦在 1932 年的日內瓦會議上說:“人類的組織能力尚未跟上技術發展的步伐,這相當於讓一個 3 歲的孩子拿著一把剃刀”。

何至於加密經濟呢,人類每一次的重大變化,都是技術飛躍在前,組織變革在後。

回顧整個區塊鏈的起步,一直是牢牢根植於“一定要將傳統金融繫統掀桌子”的意識形態中的,我曾聽見Maker DAO創始人在一次飯局的自我介紹中,直言區塊鏈打了古老而僵化的舊金融體繫,當時很是震撼。檢查一下我們過去說過的話術中,都是圍繞金融。無論是比特幣還是以太坊,最初都是致力於金融技術革命。比特幣建立了基於點對點的現金支付體繫;以太坊使用相當長時間的市場口號,是“建設全球結算基礎設施”。

在不到十年的時間裏,Web3 打造了一套平行金融繫統,獨特而靈活。憑借公鑰密碼學、智能合約、工作量證明、質押證明等加密經濟中的組件,雖不完整,卻為去中心化的華爾街帶來了極富想象力的開放生態。但是今天看來,對於Web3的建設者來說,僅僅這些是遠遠不夠的。

二、目前的Web3身份只能被禁錮於Web2歴史場景局限中

由於 Web3 目前缺乏代錶這種社會身份的底層繫統組件,它從根本上依賴於它所要超越的中心化Web2 結構,所謂常常被調侃為Web2.5/Web2.8,因此,也就一併復制了其局限性。比如:

——大多數 NFT 藝術家依靠OpenSea和Twitter這樣的中心化平臺來承諾稀缺性和初始出處。加密海洋裏本來沒有身份信標,各種證明資質,全憑Web2市場老大哥的一雙慧眼。

——試圖超越簡單的Token投票的DAO經常依賴 Web2 基礎設施,如社交媒體賬戶,以抵抗女巫攻擊。

BTW,什麽是女巫攻擊?簡單說一個地址多個身份就是刷單刷票。更為精准的數學錶達,我們拿Filecoin存儲挖礦做比方,是礦工利用N個身份,承諾會存儲N份數據。但實際上只存儲小於N份的數據,謊報自己存儲了N份數據。過去大家心照不宣,下一步呢?

——許多Web3參與者一方面喊去中心化擁抱DeFi中的DEX,另一方面又十分依賴由 Coinbase 或 Binance 等中心化CEX實體管理的托管錢包。目前處境有點尷尬,非中心化的密鑰管理繫統對普通用戶遠談不上友好。

當然,更有大量潛在安全問題,如有定時炸彈,也如有芒刺在背。Phantom事件後,中心化交易所市場喊話Solana錢包用戶回家,多尷尬。

三、靈魂綁定的定義和應用場景

這篇論文給出了一個解決方案。非常類似我們之前看到的DID,所謂去中心化身份,全稱是去中心化身份(Decentralized Identity)。DID從傳統ID體繫中演化而來,其核心理念是,在去中心化身份階段,用戶可以完全掌控自己的信息數據,而不被諸如Facebook這類企業控制。這個工作,很多人一直在搞,五花八門,其中使用機制復雜,以前我從未細看。以後有時間單獨談。

與DID不同的是,作者直接引出了一個非常重要的以太坊區塊鏈提案,直接推出一種根基於ERC721協議上的不可交易型NFT。V神將其命名為SBT(Soul Bound Token),絕大部分中文翻譯將其稱之為靈魂綁定代幣。

而Soul Bound Token,顧名思義,靈魂綁定Token,准確一點的解釋,是和妳的錢包賬戶綁定的不可轉讓Token。

V神提出SBT的同時,舉起了一面新的大旗,“一個更宏大的願景DeSoc,建立可治理、可組合、基於集體智能發展的去中心化社會。”V神的指嚮,從以往的去中心化金融生態到了下一步去中心化的社會實驗。

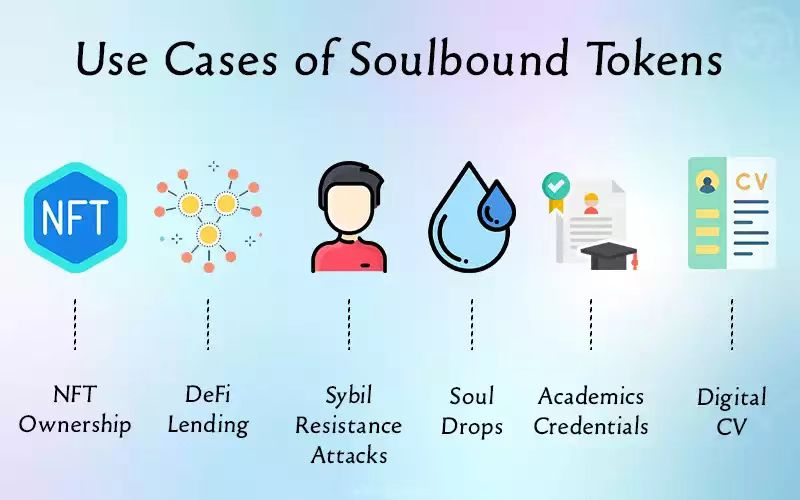

他在文中提及了靈魂綁定(SBT)多種使用場景的重要作用。其中包括方面很多,比如以下幾個應用案例:

- 無抵押借貸

- 社交恢復錢包

- 基於靈魂綁定地址的空投行為

- DAO 女巫防禦等

我找了一張圖(謝謝作者)

身份

預想一下,接下來發生的事情。任何機構或個人都可以給一個固定錢包發放 SBT,比如:

- 畢業的學校

- 工作過的企業

- 獲得過的體育比賽榮譽

- 參加過的公益組織

- 貸款或參與流動性挖礦的 DeFi 平臺

- 深度參與過的 DAO 組織

是的,妳的錢包可以收到各種各樣的 SBT。有點像遊戲世界裏的勛章墻。

既然SBT 是不可轉讓不可交易的,就幾乎沒有目前我們看見的 NFT 那樣的投機屬性。今天的NFT是在各種非同質化中尋找稀缺的遊戲,那麽SBT則是在一個固定錢包持有人的本體屬性中標明身份差異。這種全新類型的NFT從交易中脫離出來,註定要引導我們整個加密技術產業重新回歸到社交意義上來探索新價值。我的直覺,大概率會很快發生下面的事情:

——支持SBT的去中心化社交平臺,加密市場先社交後金融的道路有望鋪開

——多家NFT交易市場很快會增加SBT錢包的專區

——加密貨幣交易平臺在給現有KYC用戶世界空投

可以肯定,接下來有可能的SBT大爆炸,也一定會很亂,四處空投,讓子彈飛。

四、要說佈道能力,還看V神

我個人主觀的意見,如果要將SBT(不知道妳沒有有想到一個鍵盤詞叫“死變態SBT”)翻譯成中文,還是叫靈魂綁定令牌的好。Token譯作令牌這個詞,併不是新鮮,和NFT市場今天常用的Mint一樣,計算機領域中可以找到解釋。原因很簡單,靈魂綁定Token是不可交易的Token,如果堅持譯作代幣,容易讓大部分人睏惑。

其實,V神在今年二月就獨立發錶過一篇文章《靈魂綁定》,介紹了可以用魔獸世界遊戲中的靈魂綁定概念來設計不可轉讓NFT的想法。這讓我記起四年前和V神一次線上對話,他主動地提及他少年時期對魔獸世界遊戲的癡迷,直到他遇見比特幣。

遊戲玩家對於Soul Bound這個名字其實併不陌生,這個詞最早來自MMORPG(多人在線角色扮演遊戲)經典大作魔獸世界,靈魂綁定物品是指該一些頂級道具只能被固定遊戲角色綁定,即只能由玩家自己使用,不能轉讓和出售給其他玩家。

同樣是打遊戲,人家的孩子不一樣。V神這魔獸世界可沒有白玩。多麽希望王者榮耀的一億多玩家裏,也盡快冒出來一個加密世界裏的大神。

不能不說,V神是整個加密魔法森林中最有前瞻性思考的大法師。我記得一個月前、與一位長期在矽谷的區塊鏈工程師閑談的時候,曾提及技術影響力對於區塊鏈項目的重要性。他這樣評價V神,二流的工程師,一流研究員,超一流的佈道者。我聽得出來,這其實併不是世俗化的譏諷,反而是一種高級贊。

V神提出了DeSoc將是一個什麽樣的世界?

我曾見過一位知名的臺灣籍娛樂明星,在發行了自己的NFT後把Twitter上的名字增加了一個後綴——Web3 Citizen。比起人盡皆知的藝人身份,她更想強調全新的數字身份,一位來自Web3世界的公民。

而V神提出SBT,正是試圖在加密烏托邦中回答關鍵問題,身處Web3的任何一位公民,除了宣示神聖錢包地址主權,需要回答一個最重要的仟古哲學問題——我是誰?

但是,曾見一位網絡上的朋友對SBT提出疑惑。

——怎麽能解決市場機器人的幹擾?

——果真這樣做,就能解決加密世界中的信任問題嗎?

——是否會違背新一輪競賽中的公平原則?

——以及更大的問題,我們真的仍然要回到我們當前世界所奉行的那套貢獻和權力的機制中去嗎?

寫到這一刻,我多少理解了一直覺得比廣義相對論還費解的維特根斯坦。物理學讓我們頭痛,哲學可能讓我們發瘋。

“妳用什麽語言錶達,就用什麽語言思考。”這位哲學家如是說。