在 DAO 組織中經常看到活躍在多個社區的貢獻者,作者用「最佳差異」理論對該現象做出了解釋:多邊工作由歸屬感與差異化雙重需求驅動,而 Web3 與 DAO 更加強了這一趨勢。本文還指出,DAO 工具的設計應當考慮到貢獻者流動性的客觀現實和需求。歸根結底,這一切都是流動性身份和貢獻的體現。

同時貢獻多個社區,是許多在 Web3 賺取生計的人的常態。隨意打開一些 DAO 貢獻者的推特個人資料,你會發現他們通常都會羅列 3-5 個社區。這麽做看起來可能缺乏重點,但學者們有話要說。實際上,關於去中心化網絡中的腦力勞動者如何獲得「最佳差異」,學界已經研究了數十年。

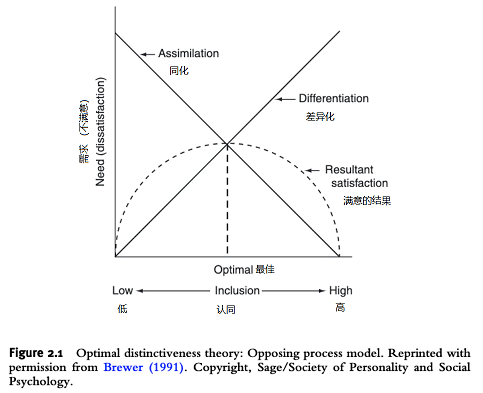

最佳差異是研究在單一身份內層疊多個隸屬關系的理論,它不僅從直覺上說的通,並且在數學上也可以被預測出來。從本質上講,人們總是在歸屬感和差異化這兩個需求之間尋求平衡。Web3 創造的多角工作(或「多邊工作」),並不是對 Web2「朝九晚五一份工」的隨意背叛——它是腦力勞動者在競爭日益激烈的勞動市場上邁出的合乎邏輯的一步。雇主也許希望雇員能夠為他全職工作,然而在一個競爭更激烈的市場中,自食其力的雇員更願意為多個社區工作。

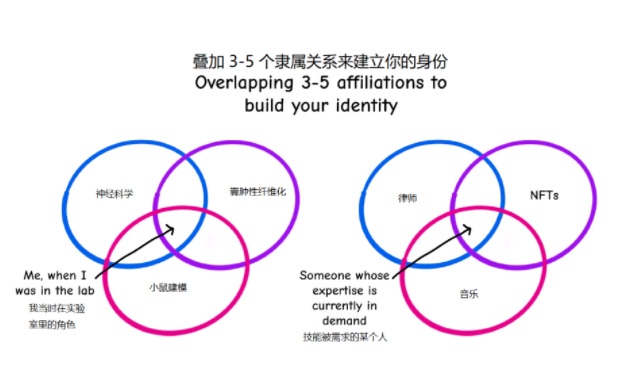

數字原生工作的興起,將使我們都像科學家一樣行事──這一主張脫胎於我自己的個人經歷。我曾經從許多不同角度探索數字原生社區。我以前是一名實驗室神經科學家,參與建立了供科學家們相互聯結的主要平臺 ResearchGate。最近又創建了 Backdrop,一個利用代幣和其他 Web3 基礎設施來讓社區參與更簡單有趣的平臺。之所以離開科學界來到 Web3,是因為我堅信我們正在打造一個基礎,讓學術界這樣的分布式社區能夠從其創造的價值中獲得更好的分成。我喜歡和 Web3 中工作的人交談,因為他們聽起來和科學家是如此相像,特別是他們思考身份建立問題時帶有的那種層疊意識。

最佳差異——「不一樣的煙火」

Marilynn Brewer 博士是一位心理學家,她的整個職業生涯致力於研究 「個人身份如何被群體身份塑造」。1991 年她首次寫下關於最佳差異理論的著述。這個理論的美妙之處在於,它不僅可以是一篇橫跨 50頁的論文,也可以用一句話來簡潔地概括:

「人類個體有兩種基本的、相互競爭的需求,即對歸屬感的需求和對差異化的需求。這兩種需求可以通過加入適度包容(最佳差異)的群體來滿足。」

為了生存以及合作,渴望加入最佳差異化的社會群體是最根本的人性。這解釋了為什麽當我們在自己鐘愛的社區中感受到真正歸屬感時會如此幸福,也解釋了為什麽比起右撇子,左撇子之間更有可能建立深厚的社交聯結(作為社群,右撇子不具備足夠的差異化)。

在科學界,最佳差異的甜點是:在理想領域工作的同時不被其他人「截胡」(其他科學家在你發表結果之前搶先發表)。我們在 ResearchGate 的研究表明,科學家通常用 3~5 個主題的交集來定義自己的研究領域,比如「CRISPR基因 | 囊腫性纖維化 | 果蠅」或者「再生 | 多發性硬化癥 | 小鼠」(我的實驗室專業領域)。3~5 個主題似乎是大多數學者的「最佳差異」。

但願 3-5 這個平均數在 Web3 裏還能管用。盡管文氏圖看上去不一樣,例如可能是「NFT | 律師 | 音樂」,但邏輯是相同的。同時貢獻於 NFT,法律和音樂 DAO不會讓某人失去重點,反而讓他們擁有了獨特性。

在科學界和 Web3 領域,3-5 社區規則有一個共同的例外:創始人和核心貢獻者。如果你創建了一個成功的社區,或者發明了某種技術或研究領域,就無需層疊額外的隸屬關系,直接獲得最佳差異。這種對立給 DAO 工具帶來了用戶體驗上的矛盾:創始人對多元工作不那麽在意,甚至某些方面還要守護自己的社區;為創始人設計的 DAO 工具,沒有考慮到大多數貢獻者需要管理多個同時存在的隸屬關系。

從新冠研究中學到的 UX 經驗

不考慮層疊社區的設計會引發什麽問題?為從事新冠研究的社區所打造的產品可以做出很好的說明:

為了應對新冠,許多科學組織盡其所能地幫助從事疫苗研究和新冠治療的科學家。在疫情肆虐的早期,科學家們無法及時跟進發表出來的信息,原因有三方面:

- 數量。由於整個科學界都將目光轉向了 COVID,有關冠狀病毒的發表率在幾周內急劇增加。 一些研究估計,它大約是疫情肆虐前的 100 倍。

- 質量。除了數量的增加,低質量的發表也相應增多,因為其中大多數都繞過了傳統上緩慢的同行評審過程,發表在(任何人都可以發表的)預印本服務器上。

- 現有查詢與整合工具的崩潰。科學家們用來了解最新情況的許多工具,都需要時間來應對預印本的突增。例如,兩個主要的科學搜索引擎 Google Scholar 和 Pubmed 並沒有對大多數預印本進行收錄。

作為回應,許多組織開發了工具來收集和整理與新冠有關的預印本和出版物。我們在ResearchGate 上建立了 COVID 社區,它就像一個連接到相當詳盡的出版數據庫的 Reddit 子區。約翰霍普金斯大學等機構和 Semantic Scholar 等公司也做出了類似的努力。我們只是試圖幫助一線科學家,並沒有考慮用戶的長期體驗。

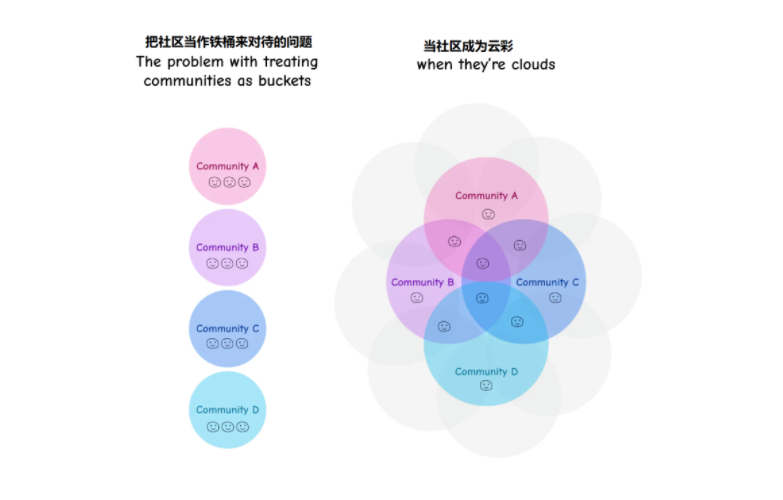

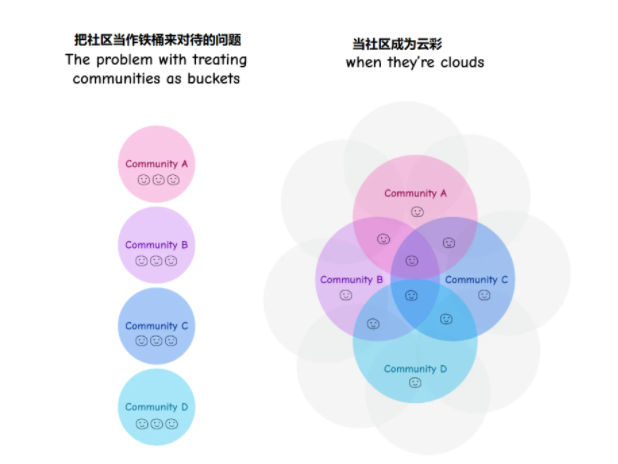

從事這些解決方案曾令人感覺動力十足,在早期也有助於堵塞漏洞。但是後來,它們中的大多數都被刪除或折回到原本的產品中去了。(就在我離開 ResearchGate 之前,我們的COVID 社區也落幕了。)這些產品沒能持續下去的原因很簡單:COVID 主題並不是一個能完美收納科學家的桶──它由科學領域內的若幹主題交疊而成,就像天空中的雲朵。

假設你是一個研究傳染病在發展中國家的傳播問題的數學家。你一頭紮進 COVID 研究,占據了「新冠 | 數學 | 流行病學 | 發展中國家」這個領域,並在這裏獲得了最佳差異。你需要及時了解有關數學的 COVID 出版物,也要時刻關註數學期刊,還要留意與其他傳染病相關的流行病學出版物。只提供 COVID 相關的出版物,對以探索為目標的社區來說是不完整的。但它不像增加數學和流行病學信源那麽簡單。因為 Sarah 的專業領域可能是「新冠 | 流行病學 | 小鼠模型」,所以她需要關於小鼠模型的出版物來用於其它傳染病的研究。換句話說,一個把社區看成悶罐的產品不會為任何人進行優化。

玩轉 Web3──為什麽 Twitter 行,Discord 不行

用戶體驗問題的簡單解決方案正是互聯網的最強工具:網絡。我在網絡中建立自己的最佳差異化領域,而 Sarah 也一樣。之所以 Twitter 仍然是 Web3 最重要的平臺,是因為人們能夠更順暢地管理自己的興趣圖譜。Twitter 成為獲取最新信息、聯結你所關心的一切人和事的一站式目的地。

相比之下,Discord 將社區設想成悶罐或高墻環繞的花園,幾乎不能在社區之間移動。你無法跨服創建共享聊天,不能與另一個社區共同舉辦活動,甚至為了完成工作不得不在服務器之間切來切去打字通知每個人。這些時候,你會覺得自己像被悶罐困住的雲朵。

然而,所有這一切都不是非黑即白。Discord 的一些功能確實考慮到了網絡社區的雲朵特性。例如,私聊消息可以跨服,或者在個人資料上顯示共同參與的服務器。我並不是在貶低 Discord 這類帶有悶罐屬性的工具,對於在單一社區內建立更深層次的聯結來說,它們非常重要。但是,隨著工作向多邊化發展,特別是 web3 帶來的數據互操作性,圍繞促進交叉社區間的互動來建立體驗潛力巨大。

為什麽多邊工作會延續

諸如最佳差異之類的研究,讓 DAO 和它為多邊工作帶來的便利性有了明確的定位,即,它是對加密貨幣之外的趨勢的一種回應。副業的興起和 DAO 組織中多邊工作的出現是這種宏觀趨勢的一部分。

DAO 的批評者認為,多邊的工作方式終將一事無成。這樣的批評不應針對加密貨幣,而應該是關於副業市場將會放緩還是消失的高層次爭論。這種討論要有價值得多,想簡單地用「區塊鏈很昂貴」之類的說辭來推翻也更困難。

作為一名學者,根據研究和產品開發經驗,我的看法是:只有全球人才市場競爭的減弱才能讓多邊工作的趨勢放緩。但鑒於遠程辦公所帶來的新活力,我無法想象這種情況會發生。隨著就業市場變得對受雇方有利,我希望其他腦力勞動者也能像科學領域一樣,擁有 3-5 個多邊工作。人們通常在主業上專註投入,而用副業來進行探索,但多個同時進行的項目將成為常態。

當為自己和 Backdrop 投入籌碼的時候,我也考慮到了就業者圖景的形態將越來越像雲朵,而不再像悶罐。這是件好事,因為它代表了一種將權力更公平地交到個人手中的趨勢。多邊工作使得勞動者可以自由移動、流動地定義自己的身份,並讓他們在邁出探索的腳步時,仍有一只腳踏在堅實的地面上來降低風險。這是競爭日益激烈的人才市場的自然演進。對開發者來說,幫助人們登上並融合生活的雲朵將是越來越重要的考量。